岩槻駅前「クレセントモール」では、ホテル13階からの放鷹術(ほうようじゅつ)や鷹とのふれあいコーナーが開催された。鷹の背中には鷹の目線カメラが搭載されており、大型映像モニターで即視聴が出来る。

鷹狩り行列のスタート。約20羽を含む鷹匠(たかじょう)と、将軍や姫、藩主などに扮した市民、約100名が日光御成道を練り歩いた。

江戸幕府初代将軍「徳川家康公」。慶長14年(1609年)3月、岩槻城が火災で焼失。同年12月に鷹狩りが行われ、岩槻城の復興を見に徳川家康公は岩槻を訪れていた。

「岩槻黒奴」を先頭に岩槻藩行列がスタートした。岩槻黒奴は、日光の赤奴、甲府の白奴とともに、江戸時代から日本三奴とされていた。

「将軍側一の姫」将軍側2名と岩槻藩側に1名の「姫」を設けている。実際には鷹狩りに姫を同行した事実はないが、イベントを盛り上げるために登場させている。

「将軍側二の姫」徳川家康には、成人した亀姫、督姫、振姫の3人の姫がいた。その他に、幼くして亡くなった松姫、市姫がいた。

「侍女(じじょ)」偉い方のお屋敷に仕える婦女子たちのことである。 将軍家に仕える侍女たちは時折、いざという時に備え、威勢良く薙刀 (なぎなた)を持って鷹狩りに参加することもあったようである。

左より、岩槻藩「姫」、岩槻藩主「高力忠房(ただふさ)」、江戸幕府初代将軍「徳川家康」、日光御成道(現、本町3丁目)で、将軍の鷹狩り行列と、将軍を出迎える岩槻藩が対面式を行い、セリフ入りのパフォーマンスを披露した。

「鷹匠(たかじょう)」とは、江戸幕府の職名で、主君の鷹を飼い、鷹狩りに従事する者である。現代の鷹匠は、日本の伝統文化として受け継がれてきた鷹の飼育、訓練を行う専門家である。

鷹とのふれあいコーナでは、鷹匠の指導により参加者が鷹を間近で体験する機会が提供された。

岩槻駅前「クレセントモール」鷹とのふれあいコーナーでは、地元「舞雛」チームによる、よさこい踊りも披露された。

チンドン屋も登場。陽気な音楽とチンドンパフォーマンスで、岩槻駅前「クレセントモール」の、鷹とのふれあいコーナーを盛り上げた。

城下町岩槻鷹狩り行列を動画でご覧ください。

徳川家康公の鷹狩りを披露!!

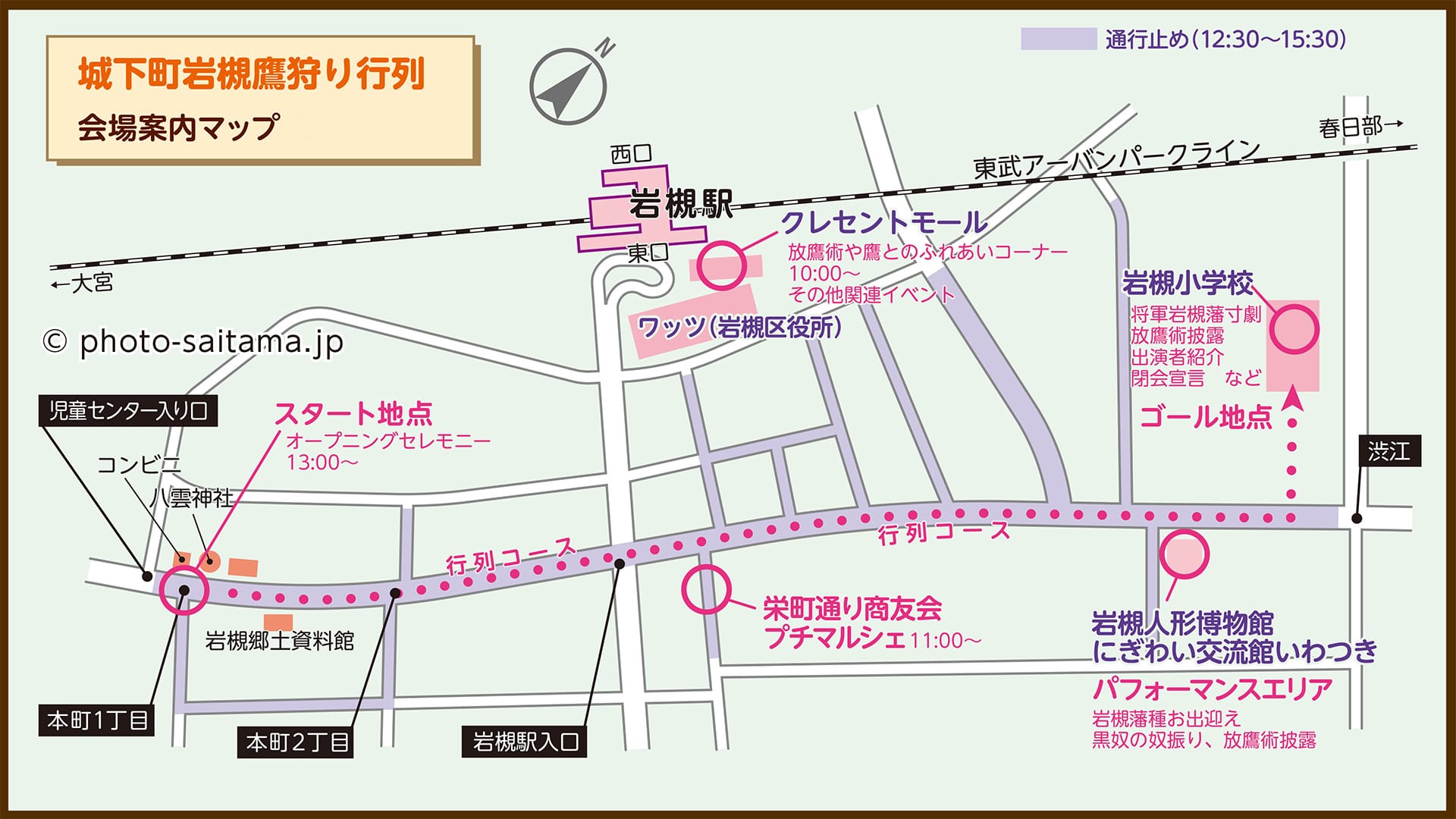

江戸幕府初代将軍「徳川家康」は鷹狩りを好んでいた。この「城下町岩槻鷹狩り行列」は江戸時代、徳川家康が鷹狩りへ行く途中、何度も岩槻に立ち寄ったことにちなんだイベントである。行列には腕に鷹をとまらせた鷹匠(たかじょう)や将軍などに扮した一般参加者ら、約120人が参加。岩槻駅東口周辺(日光御成道)の約1キロメートルを練り歩き、途中で2人の鷹匠間を鷹が行き来する「放鷹術(ほうようじゅつ)」も披露された。出迎える側の岩槻藩主「高力忠房(こうりきただふさ)」は、将軍の鷹狩り行列と途中で合流、黒奴の奴振りが披露された。また、将軍や藩主、目付、若年寄などのセリフ入りパフォーマンスが繰り広げられた。続いて、侍女の薙刀(なぎなた)演舞や、小十人組の演舞が披露され、大勢の観客でにぎわった。

さいたま市岩槻区は、埼玉県さいたま市を構成する10区のうちの一つで、さいたま市で最も面積が広い。岩槻の歴史は、長禄元年(1457年)太田道灌によって岩付城(岩槻城)が築城された。戦国時代には道灌の曾孫・太田資正が、兄である資時の跡を継いで武蔵岩槻城主となった。平成16年(2004年)さいたま市と合併協定の調印式が行われ、平成17年(2005年)さいたま市に編入し、「さいたま市岩槻区」となった。

撮影日: 2025年11月3日

撮影場所:八雲神社(日光御成道)〜岩槻小学校

住所:さいたま市岩槻区本町1丁目〜5丁目