E-001

さきたま火祭り

天照大神の孫「ニニギの命」と大山津見神の娘「コノハナサクヤ姫」と結婚し、「神の御子であるならば、たとえ火の中でも無事に生まれる」と産屋(うぶや)に火を放ち、その中で子どもを無事に出産したと云う、古代ロマンを感じさせる物語の祭りである。

撮影日:2014年5月4日

撮影場所:行田市 さきたま古墳公園

E-002

中山道みやはらまつり

大宮若鳶会の鳶職(とびしょく)による「はしごのり」が披露された。昔、町火消しの中心となったのは地元の鳶職であり、仕事前の準備運動や訓練のために行っていたと云われている。

撮影日:2015年7月19日

撮影場所:さいたま市 宮原駅前と中山道

E-003

羽生てんのうさま夏祭り

390年以上の歴史を持つ「羽生てんのう(天王)さま夏祭り」は、二日間に渡り開催され、11基の神輿(みこし)が暴れまくり、羽生の町が熱気に包まれた。

撮影日:2017年7月8日

撮影場所:羽生市内プラザ通り

E-004-1

ジャンボこいのぼり

「加須市民平和祭」で、アームの長さ110メートルの建設用超大型クレーンで持ち上げられた「ジャンボこいのぼり」の上半身に、空気が入ると命を宿したように魚体が浪打った。長さ100メートル・重さ約330キログラムの「ジャンボこいのぼり」は、初夏の大空を泳いだ。

撮影日:2024年5月3日

撮影場所:加須市 利根川河川敷緑地公園

E-004-2

ジャンボこいのぼり

「加須市民平和祭」で、アームの長さ110メートルの建設用超大型クレーンで持ち上げられた「ジャンボこいのぼり」の上半身に、空気が入ると命を宿したように魚体が浪打った。長さ100メートル・重さ約330キログラムの「ジャンボこいのぼり」は、初夏の大空を泳いだ。

撮影日:2014年5月3日

撮影場所:加須市 利根川河川敷緑地公園

E-005

寄居北條まつり

大砲の轟音が鳴り響くなか、鉢形城に陣取った郷土の北條軍と豊臣軍が玉淀河原(荒川)で決戦、戦国時代さながらの迫力ある戦いが展開される。戦国絵巻の世界を楽しむことのできる祭りである。

撮影日:2015年5月10日

撮影場所:寄居町玉淀河原

E-006-1

脚折雨乞まつり

竹と麦わらで作られた重さ約3トン、全長約36メートルの「龍神(龍蛇)」を300人で担ぎ、「雨降れたんじゃく、ここにかかれ黒雲」などと叫びながら雷電池(かんだちがいけ)の中を回りながら雨乞いをする祭りである。「脚折雨乞(すねおりあまごい)まつり」は、4年に一度、オリンピックと同じ年に行われる。

撮影日:2024年8月6日

撮影場所:鶴ヶ島市 雷電池児童公園

E-006-2

脚折雨乞まつり

竹と麦わらで作られた重さ約3トン、全長約36メートルの「龍神(龍蛇)」を300人で担ぎ、「雨降れたんじゃく、ここにかかれ黒雲」などと叫びながら雷電池(かんだちがいけ)の中を回りながら雨乞いをする祭りである。「脚折雨乞(すねおりあまごい)まつり」は、4年に一度、オリンピックと同じ年に行われる。

撮影日:2016年8月7日

撮影場所:鶴ヶ島市 雷電池児童公園

E-007-1

熊谷うちわ祭

関東最大の祇園祭りと称される「熊谷うちわ祭」は、昼夜12町内の山車(だし)と屋台が、中心街地を3日間巡行する。「熊谷うちわ祭」は、愛宕八坂神社の祭礼である。江戸時代から始まり、商家が買い物客に「うちわ」を配ったことが祭りの名前の由来とされている。

撮影日:2024年7月22日

撮影場所:熊谷市 中心市街地

E-007-2

熊谷うちわ祭

関東最大の祇園祭りと称される「熊谷うちわ祭」は、昼夜12町内の山車(だし)と屋台が、中心街地を3日間巡行する。「熊谷うちわ祭」は、愛宕八坂神社の祭礼である。江戸時代から始まり、商家が買い物客に「うちわ」を配ったことが祭りの名前の由来とされている。

撮影日:2018年7月22日

撮影場所:熊谷市 中心市街地

E-008

幸手夏祭り

幸手夏祭りは、幸手市の総鎮守、幸宮神社の境内に鎮座している「八坂神社」の祭りである。300年を超える歴史と伝統を誇り、幸手市の夏を熱気で包み込む祭りである。祭りは4日間に渡り開催され、7町からの山車(だし)が曳き廻される。

撮影日:2016年7月17日

撮影場所:幸手市 中央通り周辺

E-009-1

三十槌の氷柱

冬の奥秩父の厳しい環境から創られる「三十槌の氷柱(みそつちのつらら)」は、自然の岩斜面からしみだした岩清水が凍り、徐々にその姿を現していく。高さ約10メートル、幅約50メートルの氷柱となる。夜にはライトアップが行われ、幻想的な氷柱を楽しむことができる。

撮影日:2022年2月4日

撮影場所:秩父市 三十槌河川敷

E-009-2

三十槌の氷柱

冬の奥秩父の厳しい環境から創られる「三十槌の氷柱(みそつちのつらら)」は、自然の岩斜面からしみだした岩清水が凍り、徐々にその姿を現していく。高さ約10メートル、幅約50メートルの氷柱となる。夜にはライトアップが行われ、幻想的な氷柱を楽しむことができる。

撮影日:2019年1月27日

撮影場所:秩父市 三十槌河川敷

E-009-3

三十槌の氷柱

冬の奥秩父の厳しい環境から創られる「三十槌の氷柱(みそつちのつらら)」は、自然の岩斜面からしみだした岩清水が凍り、徐々にその姿を現していく。高さ約10メートル、幅約50メートルの氷柱(つらら)となり、氷柱は、太陽が当たらない荒川北側対岸に創られているので日中でも氷柱が溶けにくい。

撮影日:2022年2月4日

撮影場所:埼玉県秩父市「三十槌荒川河川敷」

E-009-4

三十槌の氷柱

冬の奥秩父の厳しい環境から創られる「三十槌の氷柱(みそつちのつらら)」は、自然の岩斜面からしみだした岩清水が凍り、徐々にその姿を現していく。高さ約10メートル、幅約50メートルの氷柱(つらら)となり、夜にはライトアップが行われ、幻想的な氷柱を楽しむことができる。

撮影日:2022年2月4日

撮影場所:埼玉県秩父市「三十槌荒川河川敷」

E-009-5

尾ノ内の氷柱

秩父連山の名峰、両神山を源流とする尾ノ内渓谷。北向きで終日日が当たらない斜面の木々に散水して「氷柱(つらら)」を作り出す。高さ約50メートル、幅約200メートルの「氷柱」はカーテンのようである。人工的なものであるが、吊り橋から眺める「氷柱」が広がる景色は抜群の風景だ。

撮影日:2016年2月6日

撮影場所:埼玉県小鹿野町「秩父尾ノ内渓谷」

E-010

山田の春祭り

秩父のシンボル武甲山を背景に、1台の笠鉾(かさぼこ)と2台の屋台が山里から街中を巡行する。秩父地方には神社仏閣が多く、祭礼の回数も年間400以上あると言われている。大きな祭りは年間10ヶ所以上で行われているが、「山田の春祭り(3月)」は秩父地方の一番早いまつりである。

撮影日:2018年3月11日

撮影場所:秩父市 山田地区周辺

E-011-1

こだま秋まつり

「こだま秋まつり」は、児玉町の総鎮守である「八幡神社」の祭典行事である。晩秋を彩る豪華な3台の山車(だし)と1台の屋台が、笛や太鼓子の囃子の音もにぎやかに街を曳き廻し、児玉駅前へ勢揃い。餅撒きでフィナーレを飾った。

撮影日:2018年11月3日

撮影場所:本庄市 児玉町仲町付近

E-011-2

こだま秋まつり

「こだま秋まつり」は、児玉町の総鎮守である「八幡神社」の祭典行事である。晩秋を彩る豪華な3台の山車(だし)と1台の屋台が、笛や太鼓子の囃子の音もにぎやかに街を曳き廻し、児玉駅前へ勢揃い。餅撒きでフィナーレを飾った。

撮影日:2018年11月3日

撮影場所:本庄市 児玉町仲町付近

E-012-1

ところざわまつり

「ところざわまつり」は、明治時代の初期、「神明社」の秋の祭礼のときに始まったと伝えられている。豪華に飾った山車(だし)の曳き廻しや神輿(みこし)の練り歩き、気迫と熱気のあふれる「よさこい鳴子踊り」、所沢音頭流し踊りなどが披露された。

撮影日:2013年10月13日

撮影場所:所沢市 西部所沢駅周辺

E-012-2

ところざわまつり

「ところざわまつり」は、明治時代の初期、「神明社」の秋の祭礼のときに始まったと伝えられている。豪華に飾った山車(だし)の曳き廻しや神輿(みこし)の練り歩き、気迫と熱気のあふれる「よさこい鳴子踊り」、所沢音頭流し踊りなどが披露された。

撮影日:2013年10月13日

撮影場所:所沢市 西部所沢駅周辺

E-013-1

小鹿野春まつり

小鹿野町の小鹿(おしか)神社の例大祭「小鹿野春まつり」が始まり、絢爛豪華な4基の屋台・笠鉾が豪壮な秩父屋台囃子を轟かせながら曳行された。町民体育館のグランドでは、馬を巧みに操る女性騎手による流鏑馬(やぶさめ)が披露された。

撮影日:2015年4月17日

撮影場所:秩父郡小鹿野町周辺

E-013-2

小鹿野春まつり

小鹿野町の小鹿(おしか)神社の例大祭「小鹿野春まつり」が開催され、絢爛豪華な4基の屋台・笠鉾が豪壮な秩父屋台囃子を轟かせながら曳行された。

撮影日:2015年4月17日

撮影場所:秩父郡小鹿野町周辺

E-014-1

小川町七夕まつり

「小川町七夕まつり」は1949年(昭和24年)に「和紙の町小川」を振興策として始まった。くす玉、吹き出し、添え人形、短冊などに「和紙」がふんだんに使われた飾りが特徴である。ユネスコ無形文化遺産に登録された「細川紙(小川紙)」を紹介するコーナも開設された。

撮影日:2015年7月25日

撮影場所:小川町国道254号沿い

E-014-2

小川町七夕まつり

「小川町七夕まつり」は1949年(昭和24年)に「和紙の町小川」を振興策として始まった。くす玉、吹き出し、添え人形、短冊などに「和紙」がふんだんに使われた飾りが特徴である。ユネスコ無形文化遺産に登録された「細川紙(小川紙)」を紹介するコーナも開設された。

撮影日:2015年7月25日

撮影場所:小川町国道254号沿い

E-015-1

深谷まつり

絢爛豪華な山車(だし)・屋台の競演、水をかけられながら元気に練り歩く子供神輿(みこし)。そして夕暮れ時より大人神輿の渡御がはじまる。深谷では昔から猛暑になりやすいという土地柄から、夏の神輿に水をかける風習があった。

撮影日:2014年7月26日

撮影場所:深谷市 JR深谷駅周辺

E-015-2

深谷まつり

絢爛豪華な山車(だし)・屋台の競演、水をかけられながら元気に練り歩く子供神輿(みこし)。そして夕暮れ時より大人神輿の渡御がはじまる。

撮影日:2014年7月26日

撮影場所:深谷市 JR深谷駅周辺

E-016

川越まつり

「川越まつり」は、小江戸川越・蔵造り町を中心に開催される。川越まつりの最大の特徴は、江戸「天下祭」を今に再現した山車(だし)祭りである。天下祭とは、江戸(東京)の総鎮守「神田明神」と徳川家の「日枝神社」の大祭を示す。

撮影日:2016年10月16日

撮影場所:川越市 蔵造り町周辺

E-016-2

川越まつり

各町内の山車(だし)が、晴れ姿を披露するため市役所前に勢ぞろい。「川越まつり」は、小江戸川越・蔵造り町を中心に開催される。川越まつりの最大の特徴は、江戸「天下祭」を今に再現した山車祭りである。天下祭とは、江戸(東京)の総鎮守「神田明神」と徳川家の「日枝神社」の大祭を示す。

撮影日:2016年10月16日

撮影場所:埼玉県川越市「川越市役所周辺」

E-017

小江戸川越花火大会

「小江戸川越花火大会」は、伊佐沼公園で開催され、伊佐沼に仕掛けられた水中スターマインやメッセージ花火など、約6000発の花火が小江戸川越の夏の夜空を鮮やかに彩る。埼玉県内の花火大会で唯一、水面で綺麗に半円に広がる水中スターマインが見られるのは、伊佐沼公園の花火大会だけである。

撮影日:2013年8月10日

撮影場所:川越市 伊佐沼公園

E-018-1

秩父音頭まつり

「秩父音頭」で、両手を左右に伸ばす動きは山峡に住む人たちの「空への願望」とされている。皆野町のイメージキャラクター「み〜な」も参加した。昭和5年(1930年)明治神宮遷座(せんざ)10周年祭に「秩父豊年踊り」として奉納。人々の絶賛を浴びた。その後「秩父音頭」と改名された。

撮影日:2016年8月14日

撮影場所:皆野町 町役場周辺

E-018-2

秩父音頭まつり

秩父音頭まつり流し踊りコンクールに参加した各チーム。町役場おまつり広場会場に設置した、ランウェイで日ごろの練習成果を披露、審査を受けた。秩父音頭は、昭和5年(1930年)明治神宮遷座(せんざ)10周年祭に「秩父豊年踊り」として奉納。人々の絶賛を浴びた。その後「秩父音頭」と改名された。

撮影日:2016年8月14日

撮影場所:埼玉県皆野町「皆野町役場前」

E-019

龍勢まつり

「龍勢(りゅうせい)」とは、代々伝承され続けられてきた「手作りロケット(通称:農民ロケット)」のことである。発射やぐらに掛けて打ち上がる様子が、龍の昇天の姿に似ていることから「龍勢」と呼ばれている。導火線に火がはなされると、ごう音と共に300〜500メートル上空に昇りつめる。

撮影日:2012年10月14日

撮影場所:秩父市 下吉田椋(むく)神社

E-020

秩父川瀬祭

「秩父神社」を出発した重さ約400キログラムの白木造りの神輿(みこし)は、40人ほどの若者に担がれて、「荒川」の清流の中を威勢よく進んで行く。荒川の浅瀬に到着すると、川の水を神輿にかけて洗う「神輿洗い」の神事が行われる。「秩父川瀬祭」は、秩父路に夏本番をつげる祭でもある。

撮影日:2018年7月20日

撮影場所:秩父市 市街地中心部

E-021

飯能まつり

「飯能まつり」に参加する山車(だし)は、人形を乗せた「江戸型山車」と、唐破風屋根や彫刻が特徴の「屋台型山車」の二つに分類される。神武天皇(じんむてんのう)を乗せた山車で、天狐(てんこ=キツネ)の舞が披露され、大量の蜘蛛(クモ)の糸を投げかけている。

撮影日:2014年11月2日

撮影場所:飯能市 飯能市駅前通り周辺

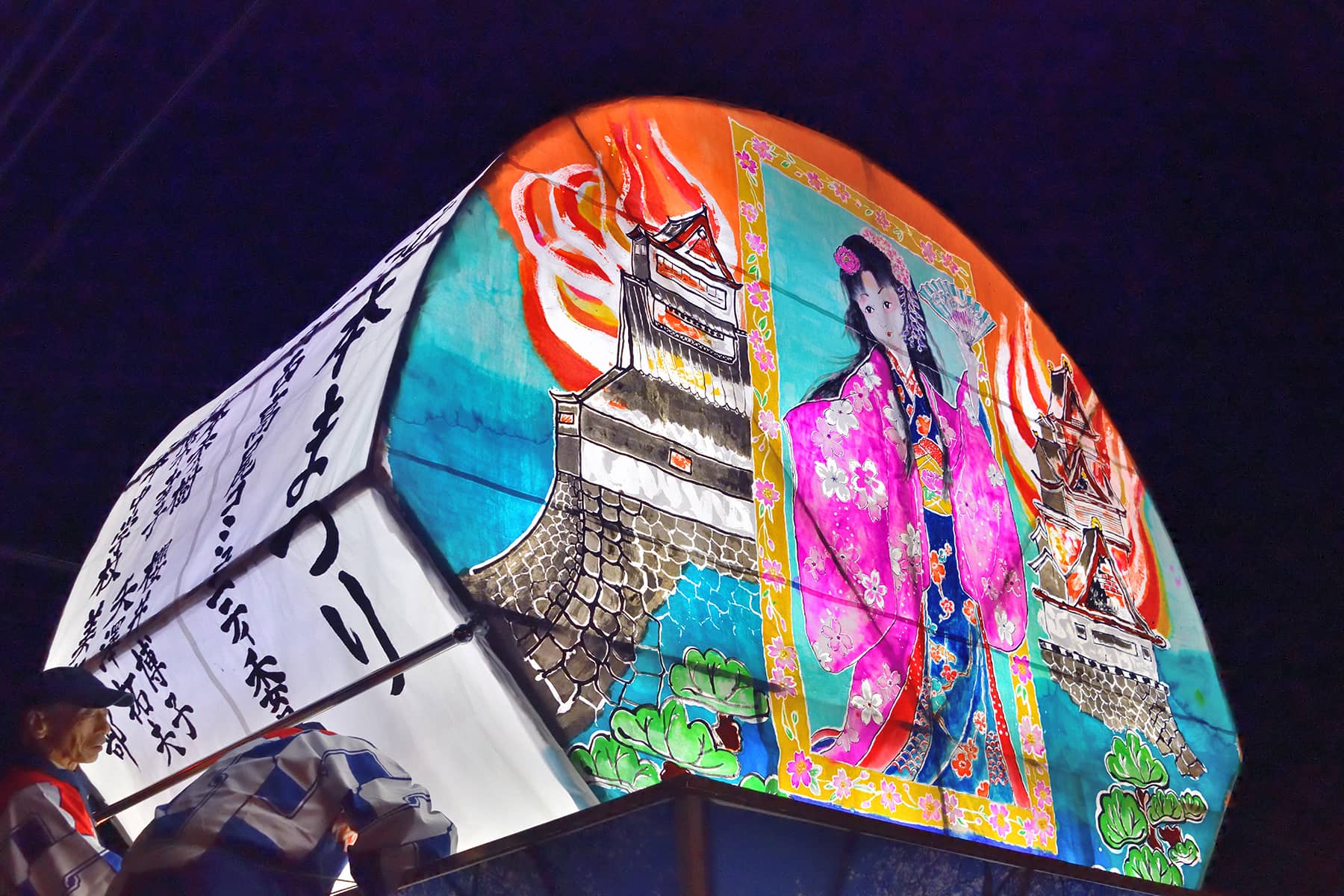

E-022-1

北本まつり(宵まつり)

北本太鼓の勇壮な響きを合図に、青森県「弘前ねぷた」や北本に伝説が残る武将「源範頼(みなもとののりより)ねぷた」が駅前通りを練り歩いた。ねぷた本体正面の絵は、「鏡絵」といわれ、武将や説話の奮戦図が描かれる。裏面の絵は、「見送り絵」といわれ、花魁(おいらん)や小野小町のような美人が描かれる。

撮影日:2019年11月2日

撮影場所:北本市 西中央通り

E-022-2

北本まつり(宵まつり)

北本太鼓の勇壮な響きを合図に、青森県「弘前ねぷた」や北本に伝説が残る武将「源範頼(みなもとののりより)ねぷた」が駅前通りを練り歩いた。ねぷた本体正面の絵は、「鏡絵」といわれ、武将や説話の奮戦図が描かれる。裏面の絵は、「見送り絵」といわれ、花魁(おいらん)や小野小町のような美人が描かれる。

撮影日:2019年11月2日

撮影場所:北本市 西中央通り

E-022-3

北本まつり

北本市の「北本まつり(宵まつり)」は、北本駅西口広場と西中央通りで開催される。「宵まつり」のメインイベントである「ねぷた」の曳行は、夜から始まる。北本太鼓の勇壮な響きを合図に、扇形をした平安時代末期の武将「源範頼(みなもとののりより)ねぷた」をはじめ、「お囃子(はやし)」山車など関東最大規模の21基を運行し、宵闇を彩った。

撮影日:2019年11月2日

撮影場所:埼玉県北本市「北本駅西口周辺」

E-022-4

北本まつり(宵まつり)

北本太鼓の勇壮な響きを合図に、青森県「弘前ねぷた」や北本に伝説が残る武将「源範頼(みなもとののりより)ねぷた」が駅前通りを練り歩いた。ねぷた本体正面の絵は、「鏡絵」といわれ、武将や説話の奮戦図が描かれる。裏面の絵は、「見送り絵」といわれ、花魁(おいらん)や小野小町のような美人が描かれる。

撮影日:2019年11月2日

撮影場所:埼玉県北本市「北本駅西口周辺」

E-023-1

本庄まつり

百年を超える山車(だし)8基と平成の山車2基、合わせて10基の人形山車が「金鑚神社(かなさなじんじゃ)」前に勢揃いした。神社内で祭りの神事が行われ、猿田彦の先導で神幸祭行列が神社を出発した。囃子の太鼓、笛、摺鉦の囃子演奏は女性と子供が奏者で、山車引き廻しの綱引きも女性と子供が主役である。

撮影日:2015年11月3日

撮影場所:本庄市 銀座通り

E-023-2

本庄まつり

「本庄まつり」は、本庄市の総鎮守、金鑚(かなさな)神社の秋季例大祭である。豪華絢爛な10基の山車が優雅な囃子を奏でながら晩秋の中山道を巡行するさまは、まさに時代絵巻そのものである。他にも各団体による創作まつりパレードが実施され、市街全域が祭り一色となった。

撮影日:2015年11月3日

撮影場所:本庄市 銀座通り

E-024

秩父夜祭

「秩父夜祭」は、秩父神社の例大祭で、300有余年の歴史を誇っている。京都の祇園祭、飛騨の高山祭と並び日本三大曳山祭りに数えられている。花火が打ち上げる中、山車(だし)・笠鉾(かさぼこ)が秩父神社より1.5キロメートル離れた「御旅所(秩父公園)」に集合して夜祭のフィナーレを迎えた。

撮影日:2013年12月3日

撮影場所:秩父市 秩父神社

E-025-1

毛呂山の流鏑馬

「流鏑馬(やぶさめ)」は、馬を馳せながら矢を射ることから「矢馳せ馬(やばせうま)」とよばれ、時代の移り変わりとともに「流鏑馬」と呼ばれるようになった。毛呂山の流鏑馬は、鎌倉時代から戦国時代の終わりまで、毛呂郷(現・毛呂山町)の人々によって行われていた。現在では祭として15歳前後の少年が「乗り子」と呼ばれる「射手(いて)」を務める。

撮影日:2019年11月3日

撮影場所:毛呂山町 出雲伊波比神社

E-025-2

毛呂山町 秋の流鏑馬

秋の「流鏑馬(やぶさめ)祭り」は、出雲伊波比神社(いずもいわいじんじゃ)で開催される。毛呂郷を大きく3つの祭礼区に分け、各地区から1頭ずつ馬が出され、3頭の馬により流鏑馬が奉納される。秋の流鏑馬は、15歳前後の少年が「乗り子」と呼ばれる「射手(いて)」を務める。

撮影日:2019年11月3日

撮影場所:埼玉県毛呂山町「出雲伊波比神社」

E-026

鉄砲まつり

「鉄砲まつり」は、小鹿野町飯田「八幡神社」の参道で行われる。地元の火縄銃保存会の人々により、異様な静寂を突き破り、空に向けて一斉に放たれる銃火の中を、二頭の御神馬が参道から社殿まで一気に駆け登る祭りである。

撮影日:2012年12月9日

撮影場所:小鹿野町 八幡神社

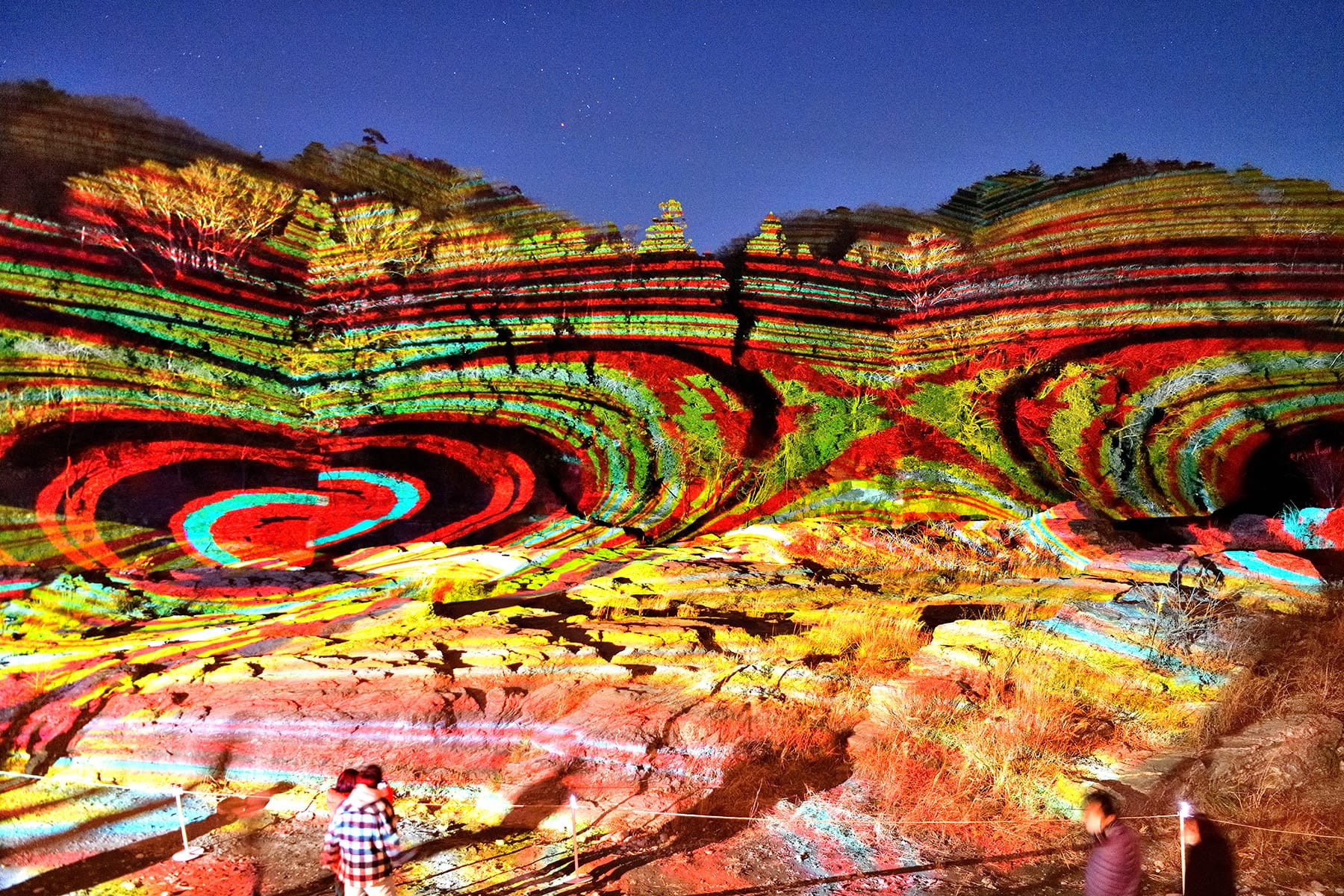

E-027

光の長瀞

国指定の名勝、天然記念物になっている「岩畳」など荒川渓谷一帯が、プロジェクションマッピングで、光のアートが浮かび上がり、幻想的な異世界へと変わった。プロジェクションマッピングとは、プロジェクター等を使い、実物(リアル)と映像(バーチャル)をシンクロさせる映像手法である。

撮影日:2020年12月18日

撮影場所:埼玉県長瀞市「長瀞岩畳」

E-028-1

さいたま市花火大会

さいたま市の3会場で開催される夏の風物詩「さいたま市花火大会」が、「大和田公園会場」でオープニングを飾り、スターマインや尺玉花火など、約5000発が夜空を彩った。花火は、会場に隣接した農耕地より打ち上げられる。周囲に高い建物がないので見通しのよさが自慢で、どの方向からでも楽しむことができる。

撮影日:2019年7月28日

撮影場所:さいたま市「大和田公園会場」

E-028-2

さいたま市花火大会

さいたま市の3会場で開催される夏の風物詩「さいたま市花火大会」が、大和田公園会場でオープニングを飾り、スターマインや尺玉花火など約5,000発が夜空を彩った。会場に隣接した農耕地より打ち上げられる。周囲に高い建物がないので見通しのよさが自慢で、どの方向からでも楽しむことができる。

撮影日:2019年7月28日

撮影場所:さいたま市大宮区「大和田公園」

E-029

イルミネーション

「マリーゴールドの丘公園」で青色を基調としたイルミネーションが開催され夜空の下で光り輝き、訪れた人々を楽しませている。ドーム型のイルミネーションに入ると、まるで雪が舞い散るスノードームのなかに入り込んだような幻想的な空間に包まれ、写真スポットの一つになっている。

撮影日:2022年1月14日

撮影場所:埼玉県本庄市「マリーゴールドの丘公園」

E-030

岩槻まちかど雛めぐり

人形のまち岩槻で、「人形のまち岩槻・まちかど雛(ひな)めぐり」が開催され、愛宕神社の本殿に続く27段の石段に300体以上の雛人形が並んだ。人形は地元の自治会住民から寄せられたものである。岩槻駅東口周辺の商店街から参加した約60店舗や施設を会場に、地元人形職人の作品や地元商店に伝わる人形の展示も行われた。

撮影日:2024年3月3日

撮影場所:さいたま市岩槻区「岩槻駅東口周辺」

E-030-2

岩槻 つるし雛

つるし雛(つるし飾り)が始まったのは、江戸時代と云われている。女の子誕生のお祝いとして、桃の節句に、親戚縁者が作って持ち寄り、雛壇飾りの両脇に飾った。わが子や孫の健やかな成長の願いを込めて作られている。

撮影日:2015年3月1日

撮影場所:さいたま市岩槻区「本町通り」

E-031-1

イルミネーション

日本の実業家「渋沢栄一」の雅号(がごう)を冠した青淵(せいえん)公園のイルミネーション。イルミネーション会場は、旧渋沢邸「中の家(なかんち)」の裏手方向にあたる。イルミネーションは、園内の環境保全活動に力を注ぐ「青淵公園を綺麗にする会」のメンバーが、11万球のLED電飾をボランティアで飾った。

撮影日:2022年12月27日

撮影場所:埼玉県深谷市「青淵公園」

E-031-2

イルミネーション

日本の実業家「渋沢栄一」の雅号(がごう)を冠した青淵(せいえん)公園のイルミネーション。イルミネーション会場は、旧渋沢邸「中の家(なかんち)」の裏手方向にあたる。イルミネーションの制作には、地元の市立八基(やつもと)小学校児童も参加、校章など2種類のイルミネーションを飾った。

撮影日:2022年12月27日

撮影場所:埼玉県深谷市「青淵公園」

E-032

塚越の花まつり

「塚越の花まつり」は、「釈迦の誕生」を祝う仏教行事である。米山薬師堂に「花御堂(はなみどう=釈迦の誕生仏像)」を納め、小さな誕生仏に手を合わせたあと、境内で輪になって一斉に花びらを空中へとまき、釈迦の誕生を祝った。釈迦の誕生日は4月8日であるが、この地区では、一月遅れの花の咲いている時期に行っている。

撮影日:2019年5月4日

撮影場所:秩父市吉田地区米山 薬師堂

E-033

久喜提燈祭り

賑やかなお囃子に乗せて、山車の四方に赤々と燃える約500個の提燈を飾り付け、町内を曳き回される。喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の例祭である。山車は、7つの町内から7台の山車が繰り出され、昼間の山車は神話の人物を飾りつけた人形山車として、夜は、四面に約500個の提燈を飾りつけた提燈山車に早変わりする。

撮影日:2013年7月18日

撮影場所:埼玉県久喜市「久喜駅西口周辺」

E-034

深谷七夕まつり

レンガの街を彩る七夕飾り。日本では7月6日に短冊に願い事を書き笹に様々な物と飾り付ける習慣がある。深谷七夕祭りは、江戸時代の宿場町の頃、遊女の星まつりに端を発したといわれ、現在では、深谷の一大祭行事となっている。

撮影日:2013年7月6日

撮影場所:埼玉県深谷市「中山道沿い」

E-035

岩槻ジャンボ雛壇

毎年8月に開催される「人形の町 岩槻まつり」では、区民が人形のいでたちで町を練り歩く人形仮想パレードや子供神輿、岩槻よさこい流し踊りなどが披露される。中でも豪華な歴史絵巻をそのまま往時をしのばせた、幅約10メートル、高さ約8メートルの「ジャンボ雛壇」は圧巻である。

撮影日:2014年8月17日

撮影場所:さいたま市岩槻区「本町通り」

E-036

大正時代まつり

テレビも携帯電話もインターネットもなかった大正時代の様子を今に伝えるため、与野駅西口駅前通りで、当時の衣装を身にまとった仮装パレードが開催された。毎年100人を超える人達が大正時代の舞妓や芸者、軍人などに仮装してJR与野駅西口駅前通りをパレードする。

撮影日:2018年10月7日

撮影場所:さいたま市中央区「与野駅西口周辺」