「観音堂の狛犬」

観音堂の正面左右に、表情が愛らしく可愛い狛犬が鎮座している。延享3年(1746年)に造られたものである。

「山門」

令和4年(2022年)薬医門形式の「山門」が新設された。薬医門は公家や武家屋敷の正門などに用いられたが、のちに医家の門として用いられたのが名前の由来である。

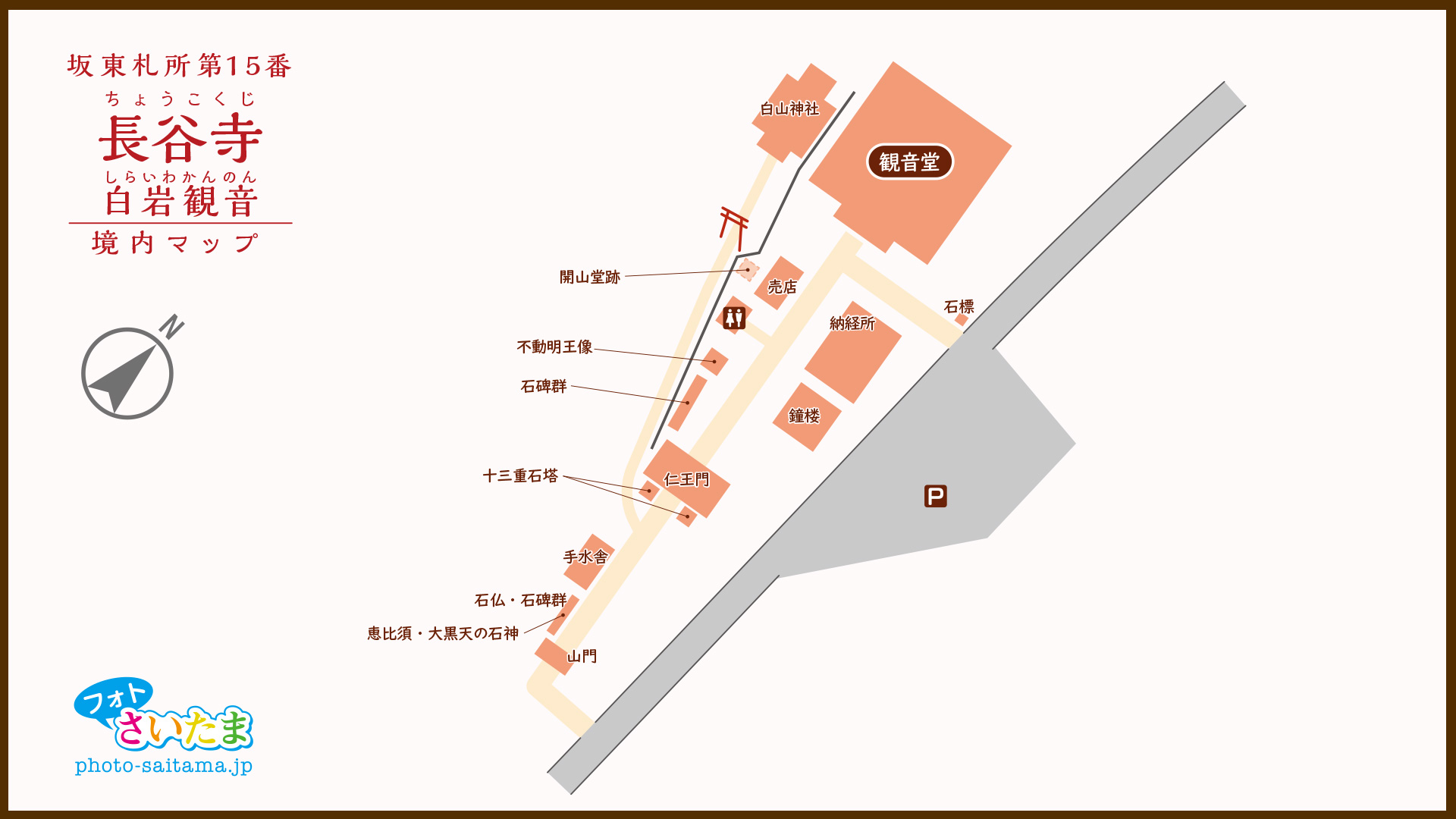

「仁王門」

左右に迫力のある仁王像(金剛力士)を安置している仁王門。高崎市指定の重要文化財である。

「観音堂(本堂)」

令和3年(2021年)に建て替えられた観音堂(本堂)。旧本堂のイメージを引き継ぎ、大きな唐破風の向拝が印象的である。

「向拝の天井画」

旧観音堂(本堂)より移設された天女が舞う「天女奏楽」

「観音堂・内陣」

本堂は内陣に上がって参拝できる(有料)。

本尊の十一面観音は秘仏で、通常は等身大の前立ちの観音像を拝観する。(許可を得て撮影)

「鐘楼堂」

梵鐘は、戦時中に供出されたが昭和51年(1976年)に新たに鋳造された。

「不動明王像」

境内には「お不動さん」の名で親しまれている、「不動明王像」が鎮座している。仏教の信仰対像であり、日本仏教で幅広く信仰されている。

「恵比須・大黒天の石神」

参道「水屋」付近に、恵比須・大黒天の石神がある。福をもたらすとして日本で信仰されている七柱(七福神)の神である。恵比須は、「大漁追福」の漁業の神で、唯一日本由来の神様である。大黒天は、大黒柱と現されるように「食物・財福」を司る神である。

「白山神社」

境内を登ったところに「白山神社」がある。神仏習合時代の名残と思われる。

坂東札所 第15番 白岩山・長谷寺を動画でご覧ください。

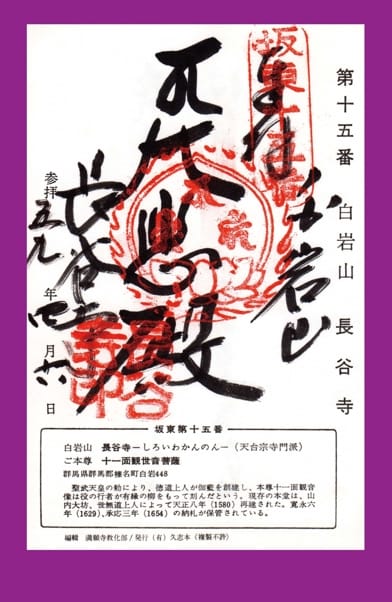

「白岩山・長谷寺(白岩観音)の御朱印」

「白岩山・長谷寺」

坂東札所第15番の「長谷寺(ちょうこくじ)」は、上野国(こうずけのくに)現在の群馬県高崎市白岩にある金峯山修験本宗の寺院である。山号は「白岩山(しらいわさん)」。本尊は「十一面観世音菩薩」である。「白岩観音」とも称される。この寺の創建年代等については不詳である。聖武天皇の勅願(ちょくがん)で、徳道上人が創建されたとも、奈良時代の日本の僧、行基が十一面観音を刻んだとも伝えられている。長谷寺は、遠く関東平野を望む榛名山麓の丘陵地帯にある寺院である。榛名山麓は梅や梨、桃の産地でもある。季節の花も楽しむ事ができる。

撮影日: 2022年9月28日(動画:同日)

住所:群馬県高崎市白岩町448