「観音堂」

これまでの札所とは違う印象を持つ観音堂。明治11年の秩父大火の後、防火に力を入れて洋風の建築方法を取り入れており漆喰塗籠(しっくいぬりごめ)、土蔵造りの建物である。本尊「十一観世音菩薩」が安置されている。

「向拝天上に無数の納札(のうさつ)」

昔、お寺にお参りした遍路は金属や木でできた札を参拝した印に山門や本堂に打ち付けて帰った。このことからお寺を「札所」と呼ぶようになった。

「昔の名残の石標」

「母巣山・少林寺」は、「母巣山・蔵福寺」と「五葉山・少林禅寺」が合併した寺院である。山号は「母巣山」に、寺号は「少林寺」を採用し「母巣山・少林寺」になった。なぜか、参道の石段脇に「五葉山・少林禅寺」と記された石標が建っている。昔の名残と思われる。

「秩父事件で殉職した警察官の墓」

明治17年の秩父事件は、生糸相場の大暴落や繭(まゆ)の不出来によって現金収入が断たれた農民たちが武装蜂起し高利貸しなどを襲撃した事件である。

「地蔵堂」

このお堂に祀られている地蔵菩薩は、子育ての御利益があるといわれ、子どもの成長を一心に願う巡礼者が多い。

「半僧坊大権現堂」

鎌倉・建長寺の山頂にある「半僧坊」の分身を祀っている。厄難消除・海上安全・火災消除に利益があると信仰されている。ちなみに、半僧坊大権現は天狗の姿をしている。

秩父札所第15番 母巣山・少林寺を動画でご覧ください。

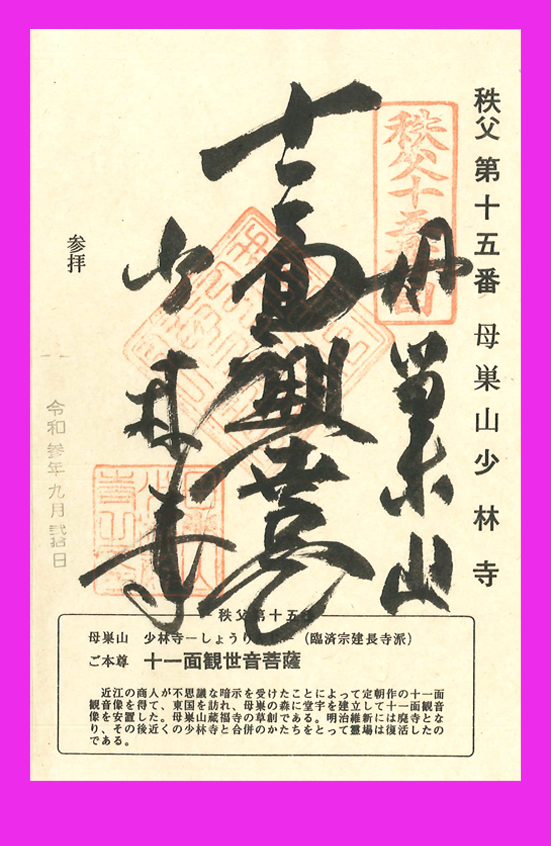

「母巣山・少林寺の御朱印」

「母巣山(ははそざん)・少林寺(しょうりんじ)」

宗派/臨済宗建長寺派 本尊/十一面観世音菩薩

この札所15番は、草創期より、江戸幕府末期までは、「母巣山蔵福寺(ははそざんぞうふくじ)」と呼ばれ、「秩父神社」の別当寺(秩父神社境内にあった)として栄えてきた。明治維新後の神仏分離令で廃寺となったが、秩父札所の一つがなくなってしまうことをくい止めようと信者たちが立ちあがり、近くの柳島(現、東町)にあった「五葉山少林禅寺」と合併することを、民衆信者の誓願によって民制役場の許しを得て15番札所として、山号は「母巣山」に、寺号は「少林寺」を採用して「母巣山少林寺」とみとめられ、現在地へ移動して信仰を集めている。

撮影日: 2021年09月20日

住所:埼玉県秩父市番場町7-9