「参道入り口」

参道入口に到着すると、下に観音堂の屋根が緑に囲まれて見え、荒川対岸の景色まで望める。岩之上堂は、その名の通り荒川河岸の崖の上に建っている。昔は、荒川の河川より石段を上って参拝したが、現在は丘より下って参拝するようになった。普通は上って参拝する。

「観音堂」

昔は、願成寺といわれ大きな本堂の寺であったが、永禄の兵乱により焼かれ、本尊は仮堂に安置された。その後、内田家の祖先が建造した。現在も内田家個人所有の観音堂である。堂内には、本尊「聖観世音菩薩」が安置されている。

「観音堂外陣」

観音堂正面の桟唐戸(さんからど)が開けられており、堂内外陣に入って参拝するようになっている。天上からは、カラフルな「瓔珞(ようらく)」が吊し飾られている。瓔珞は、仏像の首や胸に掛ける飾り物だが秩父札所では堂内の装飾に用いられている。

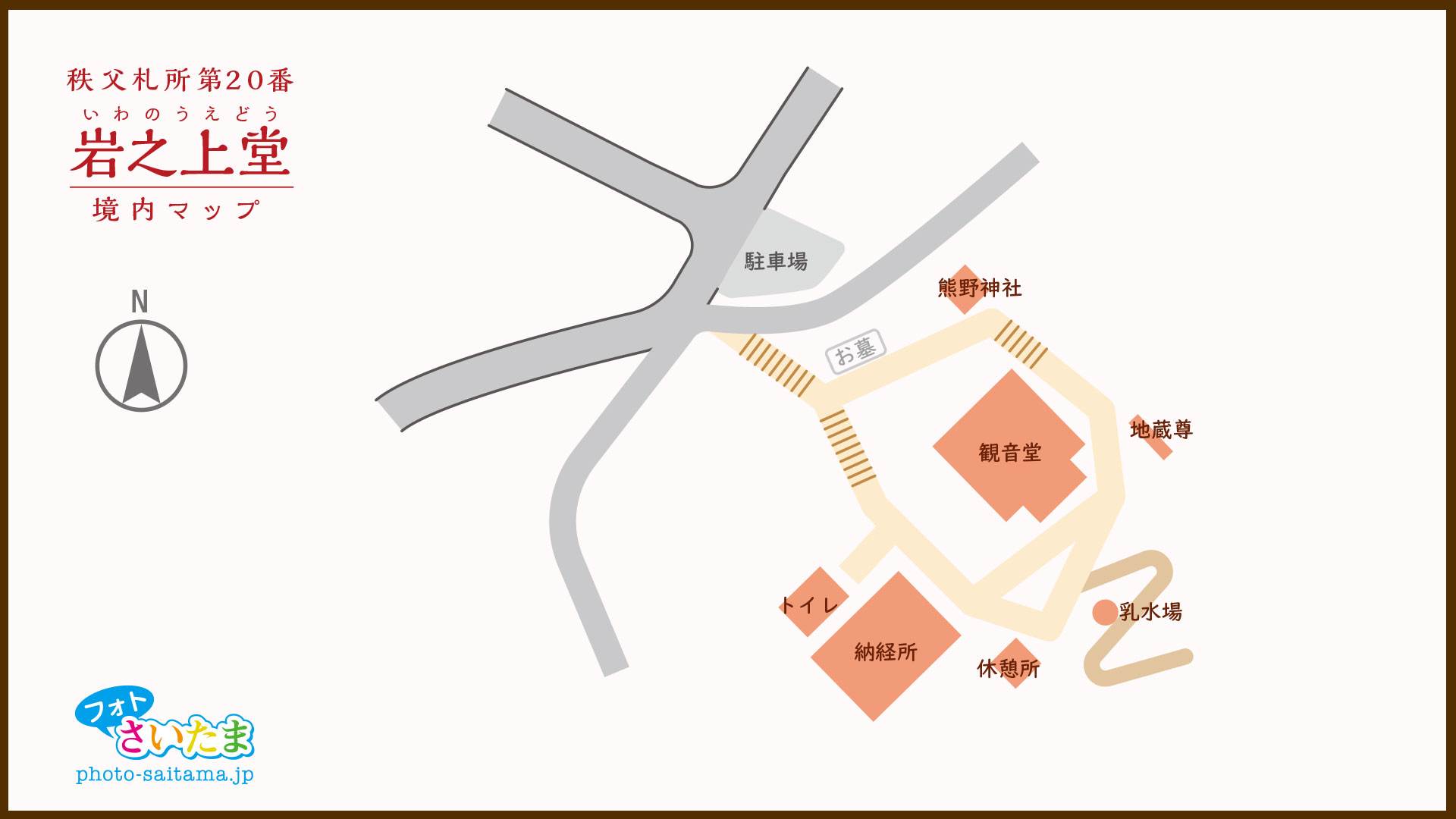

「熊野神社(熊野権現社)」

観音堂の背後の高台に「熊野神社(熊野権現社)」が鎮座している。熊野権現は仏の阿弥陀如来、薬師如来、千手観音が姿を変えて日本の地に現れた「権現(ごんげん=日本の神の称号)」とされている。この神社は観音堂と一体で、信仰する人々の身体を守護してくれると云われている。

「観音堂脇の地蔵尊」

観音堂脇には石地蔵尊が立っている。境内には四季折々の花が植えられて、荒川を前にした静かな霊場である。

「乳水場」

乳水場(ちすいば)と呼ばれる洞窟に乳水地蔵尊が祀られている。乳の出ない母親が洞窟の天上から滴る水を飲むと、乳が勢いよく出るようになったと云われている。

秩父札所第20番 法王山・岩之上堂を動画でご覧ください。

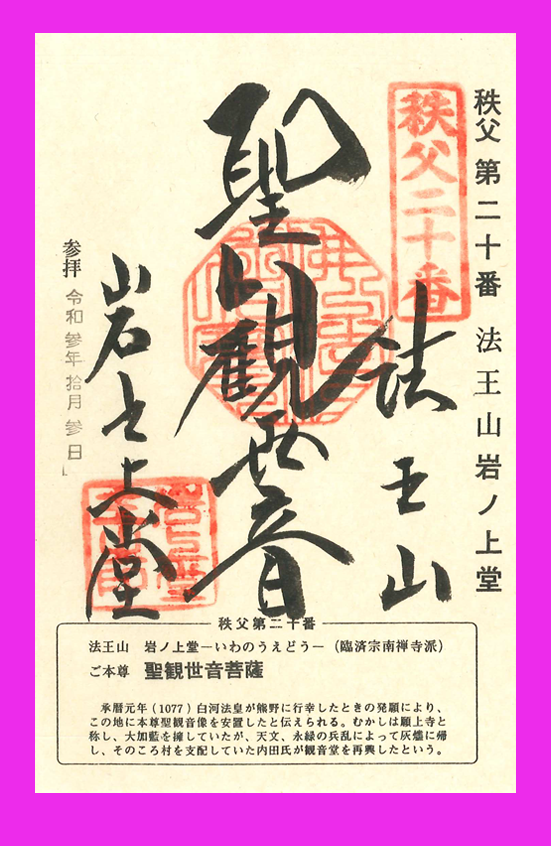

「法王山・岩之上堂の御朱印」

「法王山(ほうおうざん)・岩之上堂(いわのうえどう)」

宗派/臨済宗南禅寺派 本尊/聖観世音菩薩

岩之上堂は、その名のとおり荒川河岸の崖上にある。「観音堂」は三間四面方形造りで流れ向拝を付けている。本尊の「聖観世音菩薩」は、平安時代の作と伝えられ、優美で穏やかな姿をしている。現在の観音堂は江戸中期の造営と思われるが、元禄年間に内陣の補修、宝永年間に彫刻の補修を経てきたもので、唐模様系統の建築で優美な造りである。昔、川向こうに住む母の安否を尋ねて増水した荒川を渡ろうとした孝行息子を、この岩之上堂の聖観音が童子に化身して舟を漕ぎ渡してくれたといわれている。観音堂の周囲は春のコブシやサクラ、初夏のツツジ、秋には紅葉など、さまざまな季節の花が彩る。

撮影日: 2021年10月3日

住所:埼玉県秩父市寺尾2169(内田家)